Il Regno delle Due Sicilie, esistito dal 1816 al 1861, rappresenta un capitolo significativo della storia italiana preunitaria. La questione della sua ricchezza relativa rispetto alle regioni settentrionali prima dell’unificazione italiana è oggetto di dibattito tra storici ed economisti. Alcuni sostengono che fosse un regno prospero e dinamico, saccheggiato dal Nord dopo l’unificazione, mentre altri considerano l’idea di una ricchezza perduta come un mito storiografico.

In questo articolo esamineremo la situazione economica del Regno delle Due Sicilie prima e dopo l’unificazione, il destino delle sue riserve auree e valuteremo se fosse davvero uno stato prospero che il Nord ha distrutto o se si tratta di un mito costruito nel tempo.

Indice

#1. Le Due Sicilie prima dell’unificazione

Il Regno delle Due Sicilie nacque nel 1816 dalla fusione dei Regni di Napoli e Sicilia, sotto la dinastia borbonica. Con capitale Napoli, il regno comprendeva l’Italia meridionale e la Sicilia, costituendo uno degli stati più estesi e popolosi della penisola italiana. La sua economia si basava principalmente sull’agricoltura, caratterizzata da un forte latifondismo, dove grandi proprietà terriere erano concentrate nelle mani di pochi nobili e proprietari terrieri. Questa struttura economica contribuiva a mantenere gran parte della popolazione in condizioni di povertà, generando forti disuguaglianze sociali che alimentavano il malcontento popolare e la diffidenza verso la classe dirigente.

L’ampiezza delle proprietà terriere e l’assenza di una redistribuzione equa delle risorse impedivano un reale sviluppo delle condizioni di vita nelle aree rurali, dove il sistema feudale continuava a influenzare fortemente la struttura socio-economica. I contadini e i braccianti, costretti a lavorare per salari bassissimi, vivevano spesso in condizioni di estrema precarietà, mentre l’aristocrazia godeva di privilegi e ricchezze accumulate nel corso dei secoli. Questa disparità, però, non impedì al regno di sviluppare alcune eccellenze industriali e infrastrutturali, che rappresentavano un tentativo di modernizzazione nonostante il contesto sociale arretrato.

Nonostante la predominanza dell’agricoltura, il Regno delle Due Sicilie vantava alcune realtà industriali significative, soprattutto nella lavorazione del ferro e nel settore tessile. Il complesso siderurgico di Pietrarsa, situato nei pressi di Napoli, era uno dei più grandi d’Europa e rappresentava un simbolo della modernizzazione economica promossa dai Borbone. Qui si producevano locomotive, vagoni ferroviari e altri manufatti in ferro, destinati a sostenere lo sviluppo delle infrastrutture del regno. Questo polo produttivo testimoniava la volontà della dinastia borbonica di rendere il sud Italia competitivo sul piano tecnologico e industriale.

Parallelamente, l’industria tessile di Salerno era rinomata per la qualità dei suoi prodotti e per l’alto numero di lavoratori impiegati, tanto da meritarsi l’appellativo di “Manchester d’Italia”. Le manifatture tessili producevano filati e tessuti pregiati, destinati non solo al mercato interno ma anche all’esportazione, contribuendo a consolidare l’economia locale e a creare un’occupazione stabile. Tuttavia, anche in questo contesto industriale permanevano disparità di trattamento tra i lavoratori, con salari bassi e condizioni lavorative spesso difficili, a testimonianza delle contraddizioni sociali del regno.

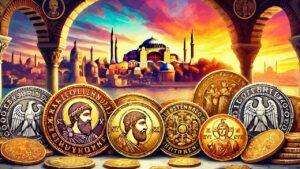

Dal punto di vista finanziario, il regno disponeva di diverse istituzioni bancarie solide, come il Banco di Napoli e il Banco di Sicilia, che gestivano significative riserve auree e garantivano una relativa stabilità monetaria. La presenza di queste istituzioni finanziarie rappresentava un’importante garanzia contro le crisi economiche e permetteva al regno di mantenere una certa autonomia sul piano internazionale. Tuttavia, la distribuzione delle ricchezze restava fortemente sbilanciata, con pochi individui che detenevano gran parte delle risorse economiche.

La flotta mercantile del regno era tra le più avanzate del Mediterraneo, permettendo il commercio con altre nazioni europee e garantendo un flusso costante di merci e risorse. I collegamenti ferroviari, sebbene ancora limitati rispetto ad altre regioni d’Europa, rappresentavano un passo importante verso la modernizzazione e favorivano il trasporto delle merci tra le principali città del regno. Tuttavia, nonostante questi progressi, la povertà diffusa e l’assenza di politiche sociali incisive continuavano a caratterizzare la vita quotidiana della maggioranza della popolazione.

In definitiva, il Regno delle Due Sicilie si presentava come una realtà complessa e contraddittoria, dove la modernizzazione industriale e finanziaria conviveva con un’arretratezza sociale diffusa e con forti disparità economiche. La dinastia borbonica cercava di proiettare un’immagine di potenza e progresso, ma le tensioni sociali e la povertà radicata ne minavano la stabilità interna, preparando il terreno per gli sconvolgimenti storici che di lì a poco avrebbero portato all’Unità d’Italia.

#2. L’unificazione d’Italia

L’unificazione del Regno delle Due Sicilie rappresentò uno degli eventi più significativi e controversi del Risorgimento italiano. Questo processo avvenne principalmente attraverso la spedizione dei Mille, guidata da Giuseppe Garibaldi nel 1860, ma fu il risultato di una combinazione complessa di fattori politici, sociali e militari che decretarono la fine della dinastia borbonica e l’annessione al neonato Regno d’Italia.

La spedizione dei Mille prese avvio il 5 maggio 1860 da Quarto, vicino Genova, con un gruppo di circa mille volontari, per lo più giovani idealisti, armati e pronti a combattere per l’unità d’Italia. Garibaldi sbarcò a Marsala, in Sicilia, l’11 maggio, trovando un’accoglienza calorosa da parte della popolazione locale, già insofferente verso il dominio borbonico. Grazie all’abile strategia militare e al sostegno popolare, riuscì a ottenere una rapida vittoria nella battaglia di Calatafimi contro le truppe borboniche comandate dal generale Landi, che si arrese senza opporre una resistenza significativa.

Uno degli aspetti più sorprendenti dell’unificazione fu la quasi totale mancanza di una resistenza militare organizzata da parte dell’esercito borbonico, pur numeroso e teoricamente ben equipaggiato. Questo fenomeno fu dovuto a una serie di fattori, tra cui la scarsa motivazione delle truppe e la debolezza della leadership politica e militare. Francesco II di Borbone, giovane e inesperto, non riuscì a coordinare una difesa efficace e si ritrovò rapidamente isolato politicamente.

La disaffezione popolare verso il regime borbonico giocò un ruolo cruciale. Molte comunità meridionali vedevano Garibaldi come un liberatore, un uomo che avrebbe portato giustizia e libertà in un contesto sociale caratterizzato da profonde disuguaglianze e arretratezza economica. Il sentimento antiborbonico, già diffuso tra la popolazione, favorì il rapido avanzamento delle truppe garibaldine attraverso la Sicilia e verso la Calabria, senza incontrare una resistenza significativa.

Un altro fattore decisivo fu la corruzione e la disorganizzazione all’interno dell’esercito borbonico. Numerosi ufficiali, demoralizzati o corrotti, disertarono o si arresero senza combattere, preferendo passare dalla parte di Garibaldi per garantirsi un futuro sotto il nuovo regime. Inoltre, alcuni reparti borbonici simpatizzavano apertamente con le idee liberali e unitarie, contribuendo a indebolire ulteriormente la capacità difensiva del regno.

Non va poi sottovalutato il possibile ruolo dell’Inghilterra nell’unificazione italiana e nella caduta del Regno delle Due Sicilie. Gli inglesi, infatti, avevano interessi economici e strategici nel Mediterraneo e guardavano con favore alla creazione di uno stato unitario forte e stabile che potesse garantire una maggiore sicurezza e una migliore gestione dei commerci. Non mancano indizi che suggeriscono un sostegno tacito alla spedizione garibaldina: si parla, ad esempio, di navi britanniche che sorvegliavano la costa siciliana durante lo sbarco a Marsala, garantendo una copertura indiretta alle operazioni di Garibaldi.

Inoltre, l’Inghilterra aveva da tempo consolidato una rete di contatti e influenze nei territori del Regno delle Due Sicilie, sfruttando la sua potente flotta e la presenza di commercianti e industriali britannici a Napoli e Palermo. Alcuni storici ritengono che Londra vedesse il Regno delle Due Sicilie come un’entità instabile e arretrata, preferendo un’Italia unita sotto l’egida dei Savoia piuttosto che una monarchia borbonica percepita come antiquata e inaffidabile.

L’avanzata di Garibaldi proseguì senza intoppi fino a Napoli, dove entrò il 7 settembre 1860 senza incontrare opposizione. Francesco II si rifugiò a Gaeta, dove cercò di organizzare una resistenza disperata, ma la città cadde il 13 febbraio 1861, sancendo definitivamente la fine del Regno delle Due Sicilie.

Anche il contesto internazionale influì sull’esito della campagna. Sebbene ufficialmente neutrali, il Regno di Sardegna e alcune potenze europee, come l’Inghilterra, sostennero tacitamente Garibaldi, vedendo nella caduta dei Borbone un’opportunità per consolidare un’Italia unita e meno frammentata. La rapidità dell’unificazione fu favorita anche dalla capacità di Garibaldi di suscitare entusiasmo popolare attraverso una propaganda efficace e simboli di riscatto nazionale.

In definitiva, l’unificazione del Regno delle Due Sicilie non fu solo una conquista militare, ma anche un processo sociale e politico che vide l’intreccio di speranze popolari, debolezze istituzionali e strategie diplomatiche. La caduta dei Borbone fu il risultato di un complesso intreccio di eventi e circostanze, dove la volontà di riscatto e l’abile strategia garibaldina si unirono alla disgregazione interna del regno, siglando il destino del Meridione e aprendo una nuova pagina nella storia d’Italia.

#3. Le Due Sicilie dopo l’unificazione

Dopo l’unificazione italiana del 1861, il Regno delle Due Sicilie cessò di esistere come entità politica autonoma e fu annesso al Regno d’Italia. Questo processo storico, apparentemente inevitabile nel contesto del Risorgimento, portò a profonde trasformazioni economiche e sociali che segnarono in modo duraturo il destino delle regioni meridionali. La fusione amministrativa e politica con il nuovo stato unitario non fu accompagnata da un’integrazione economica equilibrata, e ciò generò forti tensioni tra Nord e Sud.

Il nuovo stato unitario impose politiche economiche centralizzate che spesso favorivano il Nord, dove l’industrializzazione era già in corso, mentre il Sud si trovò improvvisamente costretto ad affrontare un rapido adattamento alla nuova realtà economica. Le strutture produttive che caratterizzavano il Meridione, già fragili, si trovarono esposte a una competizione impari con le industrie settentrionali, più moderne e sostenute da politiche economiche mirate. I complessi industriali che un tempo rappresentavano simboli di modernizzazione, come Pietrarsa e le manifatture tessili di Salerno, subirono un progressivo declino.

Le industrie esistenti nel Sud furono progressivamente abbandonate o convertite, spesso non riuscendo a competere con quelle settentrionali, che beneficiavano di maggiori investimenti e infrastrutture moderne. In alcuni casi, stabilimenti chiusi e lavoratori licenziati rappresentavano l’epilogo di un tessuto produttivo ormai incapace di adattarsi alle nuove dinamiche di mercato. L’assenza di politiche mirate al recupero economico del Meridione contribuì ad aggravare il divario tra le due aree del Paese, consolidando una disparità che avrebbe continuato a pesare per decenni.

A peggiorare ulteriormente la situazione, le politiche fiscali del nuovo regno gravarono in modo sproporzionato sulle regioni meridionali, spesso applicando imposte e tributi che colpivano duramente una popolazione già provata dalla precarietà economica. Questo sistema fiscale penalizzante contribuì ad alimentare un senso di alienazione e sfiducia verso le istituzioni nazionali, rafforzando la percezione di uno Stato distante e ingiusto. La perdita delle prerogative economiche locali e l’accentramento del potere fiscale a Roma generarono malcontento e un senso di abbandono.

Dal punto di vista sociale, l’impatto dell’unificazione fu devastante per gran parte della popolazione meridionale. Molti contadini e lavoratori si trovarono privati delle tutele precedenti, garantite dal regime borbonico, e dovettero affrontare una nuova realtà priva di sostegni concreti. Le terre demaniali, un tempo accessibili alle comunità locali, furono progressivamente privatizzate, privando molti contadini di fonti vitali di sostentamento. L’aumento della pressione fiscale e l’assenza di politiche di sviluppo agricolo contribuirono a peggiorare ulteriormente le condizioni di vita nelle campagne.

In questo contesto difficile, il fenomeno del brigantaggio esplose come una piaga sociale e politica. Interpretato da alcuni come una forma di resistenza popolare contro “l’occupazione” piemontese, e da altri come un’espressione di banditismo, il brigantaggio divenne il simbolo di un Sud ribelle e insoddisfatto. La risposta dello Stato fu una repressione violenta e spesso indiscriminata, che portò a stragi e deportazioni di interi villaggi sospettati di sostenere i briganti. Questa repressione contribuì a consolidare un clima di sfiducia e ostilità verso il nuovo stato unitario, percepito come oppressore anziché liberatore.

Le ferite lasciate dall’unificazione rimasero aperte per molti decenni, alimentando una narrazione storica che vedeva nel processo risorgimentale un’imposizione più che una liberazione. Le tensioni sociali e il senso di abbandono economico contribuirono alla formazione di un’identità meridionale profondamente segnata dal sentimento di esclusione. Solo negli anni successivi, attraverso interventi parziali e tardivi, lo Stato italiano avrebbe cercato di ricucire il tessuto economico e sociale di un Mezzogiorno che continuava a portare il peso di un’unificazione vissuta come una conquista piuttosto che come un’opportunità.

#4. Le riserve auree delle Due Sicilie

Uno dei temi più controversi e dibattuti dagli storici riguarda il destino delle riserve auree accumulate sotto la gestione borbonica. Al momento dell’unificazione italiana nel 1861, il Regno delle Due Sicilie vantava una delle riserve auree più consistenti d’Europa, frutto di una gestione finanziaria oculata e di una politica monetaria prudente. Questa ingente ricchezza costituiva un patrimonio significativo per l’economia meridionale e un elemento di stabilità economica per l’intero regno.

Alcuni storici sostengono che, dopo l’unificazione, queste riserve auree furono in gran parte trasferite al Nord per finanziare il debito del neonato Regno d’Italia e sostenere il processo di industrializzazione settentrionale. Tale ipotesi alimenta una narrativa storica che interpreta l’unificazione come una conquista economica piuttosto che come una reale fusione nazionale, ponendo l’accento su un presunto saccheggio delle risorse meridionali a vantaggio delle aree più ricche della penisola. Questa teoria ha trovato terreno fertile tra coloro che vedono nell’unità d’Italia una causa del sottosviluppo meridionale.

Tuttavia, altre analisi storiche suggeriscono che gran parte di queste risorse rimasero presso le istituzioni finanziarie meridionali, come il Banco di Napoli e il Banco di Sicilia, che mantennero una certa autonomia gestionale anche dopo l’unificazione. Questi istituti continuarono a operare come centri nevralgici dell’economia locale, garantendo una relativa stabilità monetaria e preservando parte delle risorse accumulate in epoca borbonica. In particolare, il Banco di Napoli svolgeva ancora un ruolo di rilievo nel contesto finanziario del Mezzogiorno, sebbene l’impatto delle nuove politiche economiche centralizzate ne riducesse progressivamente l’importanza.

Nonostante ciò, la situazione economica del Sud peggiorò drasticamente negli anni successivi all’unificazione, alimentando la narrazione di un depauperamento intenzionale perpetrato ai danni delle regioni meridionali. Le difficoltà economiche e sociali che seguirono alla fusione con il Regno d’Italia contribuirono a consolidare il senso di ingiustizia storica percepito da molte comunità meridionali, che attribuivano alle politiche centralizzate la responsabilità del declino economico. La perdita di competitività industriale e l’abbandono delle infrastrutture produttive generarono un circolo vizioso di impoverimento e migrazione verso il Nord o verso l’estero.

La verità storica, come spesso accade, sembra essere più complessa e sfumata: se da un lato alcune risorse finanziarie furono effettivamente utilizzate per stabilizzare le finanze del nuovo stato unitario e sostenere il consolidamento economico, dall’altro l’idea di un completo saccheggio del Sud appare esagerata e priva di un fondamento documentale chiaro. Gli archivi finanziari e le testimonianze storiche non suffragano completamente la tesi di una sottrazione sistematica di oro e capitali, ma nemmeno smentiscono la percezione di uno squilibrio nelle politiche di investimento pubblico.

È certo, però, che la mancanza di investimenti nel Mezzogiorno e le politiche economiche discriminatorie contribuirono a consolidare il divario economico tra Nord e Sud, generando una frattura che avrebbe segnato la storia del paese per oltre un secolo. Il progressivo declino delle infrastrutture produttive meridionali e la disattenzione politica nei confronti delle problematiche locali determinarono un indebolimento economico difficile da colmare negli anni successivi. Questo divario economico si tradusse anche in una distanza culturale e politica tra le due Italie, un divario che ancora oggi fatica a essere colmato.

#5. Nessun “saccheggio” del Nord

L’idea che il Regno delle Due Sicilie fosse un paradiso economico distrutto dall’unificazione è una tesi sostenuta da alcuni movimenti revisionisti, i quali vedono nell’annessione al Regno d’Italia un atto di conquista volto a depredare le risorse meridionali per favorire l’industrializzazione settentrionale. Questa interpretazione, spesso intrisa di nostalgia e risentimento verso il processo unitario, trova terreno fertile in un contesto sociale ancora segnato dalle disuguaglianze tra Nord e Sud.

Tuttavia, i dati economici disponibili non supportano completamente questa visione. Anche se il Sud vantava risorse e industrie significative, come i complessi siderurgici di Pietrarsa e le manifatture tessili di Salerno, il suo sistema economico era fragile e fortemente polarizzato tra pochi ricchi e molti poveri. La struttura sociale del Regno delle Due Sicilie era caratterizzata da un forte latifondismo, con vasti possedimenti terrieri nelle mani di una ristretta élite aristocratica, mentre la stragrande maggioranza della popolazione viveva in condizioni di povertà o precarietà. Questo squilibrio costituiva un punto di debolezza intrinseco dell’economia meridionale, che rendeva difficile uno sviluppo armonioso e inclusivo.

L’unificazione italiana, pur rappresentando un passaggio storico fondamentale, inflisse senza dubbio un colpo duro al sistema economico meridionale. L’imposizione di politiche economiche centralizzate, spesso calibrate sulle esigenze del Nord industrializzato, non favorì il Sud e contribuì ad ampliare il divario economico già esistente. La pressione fiscale imposta dal nuovo Stato unitario gravò pesantemente sulle regioni meridionali, senza restituire adeguati investimenti infrastrutturali o politiche di sviluppo locale. Questo provocò un lento ma inesorabile declino di molte attività economiche, che faticarono a reggere il confronto con le produzioni settentrionali.

Allo stesso tempo, attribuire tutta la responsabilità al Nord sarebbe una semplificazione ingiusta e riduttiva. Il declino economico meridionale era già in atto prima dell’unificazione, a causa di debolezze strutturali e di un sistema economico arretrato, incapace di adattarsi ai rapidi cambiamenti che stavano trasformando l’Europa del XIX secolo. La scarsità di innovazione tecnologica, unita alla mancanza di politiche di modernizzazione, aveva già posto il Sud in una posizione di svantaggio rispetto alle regioni più avanzate del continente.

La narrazione di un Sud prospero e florido, improvvisamente saccheggiato dal Nord, appare quindi più come un mito romantico che come una verità storica assoluta. Pur riconoscendo che alcune risorse furono trasferite al Nord per stabilizzare le finanze del neonato Regno d’Italia, l’idea di un completo saccheggio risulta poco fondata su prove documentali concrete. In realtà, il Meridione soffriva già di profonde fragilità economiche e sociali, aggravate ulteriormente da una gestione centralizzata che non tenne conto delle peculiarità locali.

Dopo l’unificazione, la mancanza di un piano strategico per il recupero economico del Sud contribuì a cristallizzare il divario tra le due aree del Paese, ma ciò non significa che il Mezzogiorno fosse inizialmente un modello di prosperità distrutto da un’invasione esterna. Al contrario, il contesto socioeconomico del Regno delle Due Sicilie mostrava già segni di crisi e arretratezza, anche se vi erano eccellenze locali che cercavano di emergere.

In conclusione, la visione di un Sud felice e prospero, annientato da politiche predatorie post-unitarie, è più un mito costruito a posteriori che una realtà storica oggettiva. La verità è che l’unificazione si inserì in un quadro già complesso e problematico, accentuando dinamiche di squilibrio ma senza esserne l’unica causa. La storia del Mezzogiorno d’Italia è, in effetti, una vicenda intrecciata di modernizzazione mancata, scelte politiche discutibili e dinamiche sociali radicate, in cui l’unità nazionale rappresentò una sfida epocale più che una rovina definitiva.

Lascia un commento