Viaggiamo attraverso i millenni, attraversando 20 tappe fondamentali per comprendere la storia di Israele fin dalle sue origini più antiche, prima ancora dell’arrivo dei Cananei. Analizzeremo l’evoluzione di questa terra, dalle civiltà semitiche pre-israelite fino alla nascita dello Stato moderno, mettendo in luce la continuità storica del popolo ebraico con la propria terra.

Approfondiremo inoltre il concetto di Palestina, evidenziando come questo termine abbia avuto un significato esclusivamente geografico e mai politico nel corso della storia, non essendo mai esistita una nazione palestinese sovrana prima della creazione di Israele.

Un altro punto cruciale sarà l’analisi delle aggressioni subite da Israele fin dalla sua rinascita ufficiale nel 1948, esaminando i conflitti e le ostilità che hanno caratterizzato i suoi rapporti con i paesi arabi circostanti.

Indice

- Prima del 3300 a.C.

- I Cananei (3300-1030 a.C.)

- Nasce il Regno Unito d’Israele (1030-970 a.C.)

- Il Tempio di Salomone (970-931 a.C.)

- La divisione del regno (930-63 a.C.)

- L’arrivo dei Romani (63 a.C.-74 d.C.)

- Da Giudea a Siria-Palestina (132)

- Bizantini, Islam e Crociate (324-1291)

- I Mamelucchi (1291-1517)

- L’arrivo degli Ottomani (1517)

- I nazionalismi e il Sionismo (1800-1900)

- Le guerre mondiali e le Aliyah (1900-1945)

- Israele rinasce (1945-1948)

- La prima guerra arabo-israeliana (1948)

- La crisi del Canale di Suez (1956)

- La Guerra dei Sei Giorni (1967)

- La OLP, il Kippur e Camp David (1968-1978)

- Israele affronta l’OLP in Libano (1982)

- Lo sfumato stato palestinese (1987-2002)

- La Striscia di Gaza e le nuove guerre (2005-2025)

#1. Prima del 3300 a.C.

Israele è una terra ricca di storia, e le sue radici affondano ben oltre la nascita delle prime civiltà conosciute. Esistono numerosi siti preistorici che testimoniano il passaggio dell’uomo primitivo in questa regione, dal momento che le prime migrazioni umane dall’Africa verso l’Eurasia hanno attraversato proprio questa terra. Questa rotta, nota come “corridoio levantino”, è stata una via fondamentale per l’espansione dell’umanità, rendendo Israele uno dei luoghi più antichi abitati dalla nostra specie.

Alcuni di questi siti preistorici includono la Grotta di Qesem, dove sono stati trovati resti umani risalenti a circa 400.000 anni fa, e la Grotta di Tabun, nel Monte Carmelo, che ha conservato tracce di insediamenti neanderthaliani e di Homo sapiens. Tuttavia, la maggior parte di questi siti, pur essendo di grande interesse per gli archeologi e gli studiosi della preistoria, non presentano strutture monumentali o visivamente impressionanti.

Per questo motivo, a meno che non si abbia un interesse specifico per le prime fasi della presenza umana nella regione, la maggior parte dei luoghi visitabili e di interesse storico-culturale in Israele risalgono agli ultimi 4.000 anni. È in questo arco di tempo che emergono le grandi civiltà che hanno plasmato il destino della regione, dagli antichi Cananei agli Israeliti, fino ai periodi romano, bizantino e oltre. Questa ricchezza storica rende Israele uno dei territori più affascinanti per comprendere l’evoluzione della civiltà umana nel cuore del Medio Oriente.

#2. I Cananei

3300-1030 a.C.

Durante l’Età del Bronzo (circa 3300-1200 a.C.), la regione di Canaan era abitata da una serie di popolazioni semitiche che, pur condividendo una cultura comune, non formavano una nazione unificata. I Cananei vivevano in città-stato indipendenti, ognuna governata da un proprio re, ma erano soggetti alla potente influenza dell’Egitto, a cui versavano tributi in cambio di protezione e stabilità politica. La loro società era caratterizzata da una forte stratificazione, con un’economia basata sull’agricoltura, il commercio e un complesso sistema religioso politeista.

A partire dal XII secolo a.C., con il declino dell’egemonia egizia nella regione, si assiste a un profondo mutamento politico e culturale. Le tribù ebraiche iniziano la progressiva conquista della parte israeliana di Canaan, insediandosi nelle colline centrali e stabilendo una presenza che getta le basi per la futura nascita del regno di Israele. Questo processo, descritto in parte nei testi biblici, è anche confermato da scoperte archeologiche che mostrano un cambiamento nei modelli abitativi e nelle pratiche culturali della regione.

Nel frattempo, la parte meridionale di Canaan, che includeva l’area corrispondente all’attuale Striscia di Gaza, viene occupata dai Filistei, un popolo di origine egea, probabilmente proveniente dalla Grecia o dall’Anatolia occidentale. Essi si insediano stabilmente lungo la costa, fondando città potenti come Gaza, Ashkelon e Ashdod, e introducendo nuove tecnologie, come l’uso del ferro nelle armi. Tuttavia, nonostante la loro origine esterna, i Filistei mantengono per secoli forti influenze culturali e linguistiche cananee, assimilando molte tradizioni locali.

Questa fase storica segna una transizione cruciale nella storia della regione, preparando il terreno per i futuri scontri tra Israeliti, Filistei e le altre potenze del Vicino Oriente.

#3. Nasce il Regno Unito d’Israele

1030-970 a.C.

Dopo un periodo di insediamento e di organizzazione tribale, le dodici tribù di Israele si trovano ad affrontare minacce crescenti da parte dei popoli circostanti, tra cui i Filistei. Per rafforzare la loro posizione e garantire un governo più stabile, le tribù decidono di unirsi sotto un’unica monarchia, dando origine al Regno Unito di Israele. Questo segna una svolta fondamentale nella storia del popolo ebraico, trasformando una confederazione di tribù in un vero e proprio stato centralizzato.

Il primo re, Saul, tenta di consolidare il potere e respingere gli attacchi esterni, ma il suo regno è segnato da conflitti interni e difficoltà nella gestione del comando. È solo con il suo successore, Re David, che Israele raggiunge una nuova fase di espansione e stabilità.

Nel 1000 a.C., David conquista Gerusalemme, una città strategicamente situata tra le tribù del nord e del sud, e la proclama capitale del regno. Questa scelta non è solo politica ma anche religiosa: Gerusalemme diventa il centro spirituale e identitario di Israele, un ruolo che manterrà nei millenni successivi. David unifica il popolo sotto una guida forte, espande i confini del regno e stabilisce una dinastia destinata a durare nel tempo.

Dopo di lui, suo figlio Salomone renderà Israele ancora più prospero, costruendo il Primo Tempio di Gerusalemme, simbolo della presenza divina e punto di riferimento per il culto ebraico. Tuttavia, dopo la morte di Salomone, il regno si dividerà in due: Israele a nord e Giuda a sud, dando inizio a una nuova fase della storia del popolo ebraico.

#4. Il Tempio di Salomone

970-931 a.C.

Dopo la morte di Re David, il suo successore, Re Salomone, eredita un regno prospero e ben consolidato. Salomone è noto non solo per la sua saggezza, ma anche per aver rafforzato la struttura amministrativa e militare di Israele, stabilendo alleanze con potenze vicine come l’Egitto e i Fenici. Tuttavia, il suo contributo più significativo alla storia ebraica è senza dubbio la costruzione del Primo Tempio di Gerusalemme.

Il Tempio, costruito intorno al 960 a.C., diventa il centro del culto monoteista ebraico e il luogo in cui viene custodita l’Arca dell’Alleanza, il sacro contenitore delle Tavole della Legge ricevute da Mosè sul Monte Sinai. L’edificio è progettato con una struttura imponente, arricchito da materiali preziosi come il cedro del Libano e l’oro, forniti dai Fenici, alleati di Israele. L’interno del Tempio è suddiviso in tre sezioni: il Cortile esterno, il Luogo Santo e il Santo dei Santi, quest’ultimo accessibile solo al Sommo Sacerdote una volta all’anno, durante lo Yom Kippur.

Il Tempio non è solo un simbolo religioso, ma anche un centro politico ed economico: attira pellegrini, sacerdoti e funzionari da tutto il regno, contribuendo a rafforzare l’unità nazionale. La costruzione del Tempio segna anche il culmine del regno di Salomone, che governa con grande splendore, ma impone pesanti tasse e lavori forzati, causando malcontento tra le tribù.

Dopo la sua morte, il regno si dividerà in Israele (a nord) e Giuda (a sud), indebolendo l’unità ebraica e rendendo entrambi i regni più vulnerabili alle invasioni straniere. Tuttavia, il Primo Tempio di Gerusalemme rimarrà per secoli il fulcro dell’identità religiosa e nazionale del popolo ebraico, fino alla sua distruzione per mano dei Babilonesi nel 586 a.C.

#5. La divisione del regno

930-63 a.C.

Dopo la morte di Re Salomone, il Regno Unito di Israele si divide in due parti: il Regno d’Israele, situato a nord, e il Regno di Giudea, a sud, con capitale Gerusalemme. Questa divisione segna un punto di svolta nella storia del popolo ebraico, poiché la frammentazione politica rende i due regni più vulnerabili alle potenze straniere. Per decenni, entrambi i regni affrontano conflitti interni e pressioni esterne, cercando di mantenere la propria indipendenza in un Medio Oriente sempre più dominato da imperi emergenti.

Nel 732 a.C., il Regno d’Israele viene conquistato dagli Assiri, una delle potenze più aggressive dell’epoca. Gli Ebrei del nord vengono deportati e dispersi in diverse regioni dell’impero, dando origine al mito delle “Dieci Tribù Perdute”, di cui si perderanno le tracce nella storia. Questo evento segna la fine del Regno d’Israele come entità indipendente e rappresenta uno dei primi grandi esili della storia ebraica.

Nel 586 a.C., la Giudea subisce lo stesso destino: i Babilonesi, guidati dal re Nabucodonosor II, invadono il regno, distruggono Gerusalemme e, soprattutto, radono al suolo il Tempio di Salomone, cuore spirituale e culturale del popolo ebraico. Con questa distruzione inizia l’Esilio Babilonese, un periodo di profonda crisi, durante il quale gli Ebrei vengono deportati a Babilonia. Nonostante la perdita della loro terra, essi riescono a preservare la propria identità culturale e religiosa, sviluppando nuove forme di culto e di studio della Torah.

Nel 539 a.C., la situazione cambia nuovamente con l’ascesa dell’Impero Persiano. Ciro il Grande, noto per la sua politica di tolleranza religiosa, conquista Babilonia e permette agli Ebrei di ritornare nella loro terra. Questo atto, documentato anche nel cosiddetto “Cilindro di Ciro”, viene visto dagli Ebrei come una sorta di liberazione divina. Grazie al suo decreto, gli Ebrei rientrano a Gerusalemme e iniziano la ricostruzione della loro vita nazionale e spirituale.

Nel 516 a.C., viene completato il Secondo Tempio, un luogo di culto che, seppur più piccolo e meno sfarzoso del primo, diventa il centro della vita religiosa del popolo ebraico. Questo periodo segna anche una crescente influenza persiana nella regione, che si riflette nelle istituzioni e nella cultura ebraica del tempo.

Nel 332 a.C., Alessandro Magno conquista il Medio Oriente, portando la cultura ellenistica nella regione. La terra d’Israele entra in una nuova fase, caratterizzata da un intenso scambio culturale tra Greci ed Ebrei. Dopo la morte di Alessandro nel 323 a.C., il suo vasto impero viene diviso tra i suoi generali. Israele diventa un campo di battaglia tra due dinastie rivali: i Tolemaici, che governano dall’Egitto, e i Seleucidi, che dominano la Siria.

Nel 200 a.C., i Seleucidi prevalgono e conquistano la terra d’Israele. La loro dominazione porta a un periodo di forti tensioni religiose e culturali. Nel 167 a.C., il re Antioco IV Epifane cerca di imporre l’ellenizzazione forzata, proibendo le pratiche religiose ebraiche e profanando il Tempio. La reazione ebraica non si fa attendere: scoppia la Rivolta dei Maccabei, guidata dalla famiglia degli Asmonei. Dopo una serie di battaglie, gli Ebrei riescono a ottenere l’indipendenza e a purificare il Tempio, evento commemorato ancora oggi con la festività di Hanukkah.

Per circa un secolo, la dinastia asmonea governa su un territorio ridotto rispetto all’antico Regno di Israele, ma con una rinnovata autonomia. Tuttavia, nel 63 a.C., l’arrivo dei Romani pone fine a questa indipendenza, avviando un periodo di dominazione straniera che culminerà con la distruzione del Secondo Tempio nel 70 d.C. e una nuova diaspora ebraica. Bisognerà attendere quasi 2.000 anni prima che il popolo ebraico riesca nuovamente a ricostruire uno Stato indipendente.

Un elemento spesso trascurato è l’antico legame tra il popolo ebraico e quello persiano. Ciro il Grande, nel VI secolo a.C., non solo permise agli Ebrei di tornare nella loro terra, ma favorì anche la ricostruzione del Tempio e il ripristino delle loro istituzioni religiose. Questo rapporto, sebbene segnato da alti e bassi nel corso della storia, trova oggi un’eco nei contesti geopolitici moderni. Entrambi i popoli, ebreo e iraniano, hanno conosciuto oppressioni e violenze da parte di regimi e gruppi estremisti islamici, con una storia di persecuzioni e lotte per l’autodeterminazione.

L’intreccio delle vicende di questi due popoli dimostra come la storia sia fatta di cicli, di alleanze inattese e di conflitti ripetuti, ma anche di resilienza e capacità di adattamento.

#6. L’arrivo dei Romani

63 a.C.-74 d.C.

La dominazione romana sulla terra d’Israele non avviene in un solo momento, ma è un processo graduale che si sviluppa nell’arco di diversi decenni. Dopo la conquista del regno seleucide da parte dei Romani nel 63 a.C., il controllo della regione passa nelle mani di Roma, che inizialmente governa Israele attraverso sovrani locali, pur mantenendo il dominio effettivo.

Uno di questi sovrani è Erode il Grande, che regna dal 37 a.C. al 4 d.C. sotto il protettorato romano. Erode è una figura controversa: da un lato è un abile politico e un grande costruttore, responsabile di numerose opere monumentali, tra cui l’ampliamento del Secondo Tempio di Gerusalemme, trasformandolo in uno degli edifici più imponenti dell’antichità. Dall’altro, è noto per la sua crudeltà e la repressione del dissenso, oltre che per la sua stretta collaborazione con i Romani, cosa che lo rende inviso a molti ebrei.

È in questo periodo che, tra il 7 e l’1 a.C., nasce Gesù Cristo, figura destinata a segnare profondamente la storia del mondo. Il suo messaggio e la diffusione del Cristianesimo avverranno in un contesto di crescente tensione tra gli ebrei e il potere romano.

Dopo la morte di Erode, la situazione in Giudea diventa sempre più instabile. Roma sostituisce i re locali con governatori e prefetti romani, tra cui il celebre Ponzio Pilato (26-36 d.C.), il quale governa con durezza e provoca malcontento tra la popolazione. Le tensioni si accumulano e sfociano nella Grande Rivolta Ebraica del 66 d.C., quando gli ebrei si sollevano contro Roma in un tentativo disperato di riconquistare l’indipendenza.

Roma risponde con tutta la sua potenza militare. Nel 70 d.C., il generale Tito, figlio dell’imperatore Vespasiano, conduce un assedio devastante contro Gerusalemme. Dopo una battaglia sanguinosa, la città cade e il Secondo Tempio viene distrutto, segnando una tragedia epocale per il popolo ebraico. Questa distruzione, ancora oggi commemorata nel lutto religioso ebraico, porta alla fine del culto del Tempio e segna l’inizio della diaspora ebraica.

L’ultima resistenza ebraica si concentra nella fortezza di Masada, dove, nel 74 d.C., un gruppo di ribelli zeloti resiste eroicamente all’assedio romano. Quando diventa chiaro che la sconfitta è inevitabile, secondo lo storico Giuseppe Flavio, gli abitanti di Masada scelgono il suicidio collettivo piuttosto che arrendersi ai Romani. Questo atto di estrema determinazione diventa un simbolo della resistenza ebraica nei secoli a venire.

Con la caduta di Masada, la rivolta termina e la Giudea viene completamente assoggettata a Roma, dando inizio a un lungo periodo di esilio e dispersione per il popolo ebraico.

#7. Da Giudea a “Siria-Palestina”

132

Dopo la distruzione del Secondo Tempio nel 70 d.C., la tensione tra gli Ebrei e l’Impero Romano rimane alta. Nonostante la repressione romana, il desiderio di indipendenza non si spegne, e nel 132 d.C. scoppia una nuova, imponente ribellione: la Rivolta di Bar Kokhba.

Shimon Bar Kokhba, considerato da alcuni il Messia, guida gli Ebrei in una rivolta contro Roma, riuscendo inizialmente a ottenere successi significativi e persino a proclamare un governo indipendente per circa tre anni. Tuttavia, l’imperatore Adriano, determinato a eliminare qualsiasi resistenza ebraica, invia un enorme esercito per reprimere la ribellione. La guerra è devastante e culmina in massacri su larga scala, con centinaia di migliaia di ebrei uccisi o venduti come schiavi.

Come punizione definitiva, i Romani adottano misure drastiche per cancellare l’identità ebraica della regione. Tra queste, la decisione più simbolica è la rinominazione della Giudea in “Siria-Palestina”. Questo non è un nome scelto a caso: il termine Palestina richiama i Filistei, antichi nemici degli Israeliti, e viene usato deliberatamente per umiliare gli Ebrei e negare la loro connessione storica con la loro terra. Questa manovra rappresenta un tentativo di cancellare la presenza ebraica dalla storia della regione.

Da adesso in poi il termine Palestina continuerà a essere utilizzato dai successivi imperi e dominazioni. Questo porterà inconsapevolmente, dalla seconda metà del XX secolo, ad alimentare la falsa narrativa per la quale esisteva uno Stato palestinese. Questo è falso, inoltre il termine Palestina aveva solo un significato geografico, regionale, e non politico, nazionale.

Dopo la disfatta, la vita ebraica si rifugia principalmente in Galilea, dove continuano gli studi religiosi e la cultura ebraica trova nuovi centri di diffusione. Nonostante la diaspora, l’ebraismo rimane profondamente legato alla terra di Israele, con un senso di appartenenza che non verrà mai spezzato. Per secoli, gli Ebrei continueranno a guardare a Gerusalemme come alla loro capitale spirituale e a sognare un ritorno alla propria terra, mantenendo viva la speranza attraverso le preghiere e le tradizioni religiose.

#8. Bizantini, Islam e Crociate

324-1291

Con l’inizio del Medioevo, la regione della Palestina diventa un crocevia di conquiste e dominazioni, con diversi imperi e potenze che si contendono il controllo di questa terra strategica e sacra per le tre grandi religioni monoteiste.

Dopo la conversione dell’imperatore Costantino al Cristianesimo, nel 324 d.C. la regione passa sotto il controllo dell’Impero Romano d’Oriente, noto anche come Impero Bizantino. Durante questo periodo, la Palestina assume una forte impronta cristiana: vengono costruite numerose chiese, tra cui la Basilica del Santo Sepolcro a Gerusalemme e la Chiesa della Natività a Betlemme. Gli Ebrei, però, subiscono restrizioni e persecuzioni, e l’accesso a Gerusalemme viene loro proibito in alcuni periodi.

Nel 638 d.C., la regione viene conquistata dai Musulmani sotto il Califfato Rashidun, segnando l’inizio del dominio islamico sulla Palestina. La transizione avviene senza gravi spargimenti di sangue, grazie alla resa pacifica di Gerusalemme al califfo Omar ibn al-Khattab, che garantisce la protezione dei luoghi di culto cristiani ed ebraici.

Con l’avvento della dinastia Omayyade, la città di Gerusalemme assume una crescente importanza religiosa all’interno dell’Islam. Durante questo periodo vengono costruiti alcuni dei suoi monumenti più iconici, situati sulla Spianata del Tempio:

- La Moschea di Al-Aqsa (674-680 d.C.), che diventerà uno dei luoghi più sacri per l’Islam.

- La Cupola della Roccia (687-691 d.C.), costruita sul sito ritenuto il punto da cui, secondo la tradizione islamica, Maometto ascese al cielo durante il suo “viaggio notturno”.

Con l’islamizzazione della regione, la popolazione subisce profonde trasformazioni. Sebbene la maggioranza diventi gradualmente musulmana, rimane una presenza significativa di cristiani ed ebrei. Gli Ebrei, pur godendo di una tolleranza relativa, sono soggetti a restrizioni legali e fiscali, che limitano la loro libertà religiosa e sociale.

Nei tempi moderni, la presenza della Moschea di Al-Aqsa e della Cupola della Roccia ha portato alcune organizzazioni internazionali, come l’UNESCO (ONU), a riconoscere Gerusalemme come una città di predominante eredità islamica. Tuttavia, è importante notare che questi edifici non esistevano ancora quando Maometto compì il “viaggio notturno” nel 620 d.C., rendendo il riferimento alla moschea “remota” un punto controverso nella narrazione storica.

Nel 1099 d.C., con la Prima Crociata, i Cavalieri Crociati provenienti dall’Europa occidentale conquistano Gerusalemme dopo un assedio sanguinoso. Il loro obiettivo dichiarato è quello di liberare la Terra Santa dall’occupazione islamica, ma la presa della città è segnata da massacri su larga scala, inclusi musulmani, ebrei e persino cristiani orientali. I Crociati fondano il Regno di Gerusalemme, che diventa uno stato cristiano europeo nel cuore del Medio Oriente.

Durante questo periodo, le comunità ebraiche subiscono persecuzioni, mentre i Cristiani europei impongono la loro cultura e religione. Tuttavia, la loro presenza non sarà destinata a durare: nel 1291, con la caduta dell’ultima roccaforte crociata, San Giovanni d’Acri, i Crociati vengono definitivamente espulsi dalla regione.

Nonostante i frequenti cambi di dominio, il termine Palestina continua a essere utilizzato per designare la regione, non per ragioni storiche accurate, ma perché diventa un nome comodo e diffuso, usato dagli imperi e dai cartografi per riferirsi alla zona. È un po’ come se tutte le bibite alla cola venissero chiamate Coca Cola, indipendentemente dal loro vero nome. Questo uso del termine non riflette mai l’esistenza di uno stato palestinese, ma solo un riferimento geografico.

Nonostante le persecuzioni, gli Ebrei non smettono mai di abitare la loro terra, mantenendo una presenza costante nelle città di Gerusalemme, Hebron, Safed e Tiberiade. La loro connessione con la terra rimane fortissima, alimentata dalle preghiere quotidiane e dalla speranza di un ritorno nazionale che attraverserà i secoli fino all’epoca moderna.

#9. I Mamelucchi

1291-1517

Dopo la caduta dei Crociati nel 1291, la regione passa sotto il dominio di una nuova forza emergente: i Mamelucchi.

I Mamelucchi erano inizialmente soldati schiavi non musulmani, provenienti soprattutto dal Caucaso e dall’Asia centrale. Questi giovani venivano addestrati militarmente e islamizzati, diventando una potente élite guerriera. Col tempo, i Mamelucchi si emanciparono e riuscirono a prendere il controllo dell’Egitto, dove fondarono una propria dinastia musulmana che governò dal 1250 al 1517.

Oltre ad aver sconfitto definitivamente i Crociati, i Mamelucchi si distinsero per una vittoria ancora più epica: la sconfitta dei Mongoli. Nel 1260, l’inesorabile avanzata mongola, che aveva già distrutto Baghdad e terrorizzato il mondo islamico, arrivò fino alla valle della Galilea. Tuttavia, i Mamelucchi, sotto la guida del sultano Baybars, inflissero ai Mongoli una sconfitta decisiva nella Battaglia di Ayn Jalut. Questo evento segnò la prima grande battuta d’arresto per l’impero mongolo e contribuì a salvare l’intero Medio Oriente dalla devastazione.

Nonostante la vittoria sui Crociati, i Mamelucchi temevano che questi potessero tornare e tentare una nuova conquista della Terra Santa. Per evitare ciò, adottarono una strategia drastica: distrussero sistematicamente tutte le città portuali della regione, tra cui Acri, Giaffa, Haifa e Cesarea. Questo atto trasformò la costa palestinese in una zona desolata per secoli, limitando notevolmente i collegamenti marittimi con l’Europa e contribuendo alla decadenza economica della regione.

Durante il loro controllo della regione, i Mamelucchi non investirono molto nello sviluppo urbano. La Palestina rimase una provincia marginale del loro impero, governata attraverso un sistema feudale e caratterizzata da insicurezza e decadenza. Tuttavia, gli Ebrei e i Cristiani continuarono a vivere in Terra Santa, spesso soggetti a tasse speciali e restrizioni.

L’era mamelucca durerà fino al 1517, quando una nuova potenza sorgerà all’orizzonte: l’Impero Ottomano.

#10. L’arrivo degli Ottomani

1517

Nel 1517, con la conquista dell’Egitto e del Levante, la Palestina passa sotto il dominio dell’Impero Ottomano, un dominio che durerà per oltre 400 anni, fino alla fine della Prima Guerra Mondiale.

Gli Ottomani non considerano la Palestina come un’entità separata, ma la suddividono amministrativamente in diverse province. La regione viene tagliata in due:

- La parte settentrionale viene inclusa nella Provincia di Damasco, una delle province più importanti dell’Impero.

- La parte meridionale è amministrata dalla Provincia di Gaza o di Gerusalemme, a seconda del periodo.

L’etichetta Palestina continua a essere utilizzata principalmente come termine geografico, non politico, per riferirsi all’area tra il fiume Giordano e il Mediterraneo. Non esiste una nazione palestinese autonoma, né una popolazione con un’identità nazionale distinta: la regione è semplicemente una parte dell’immenso mosaico etnico e culturale dell’Impero Ottomano.

Nonostante secoli di esilio e persecuzioni, gli Ebrei non hanno mai abbandonato la loro terra. Durante il dominio ottomano, la loro presenza continua e si rafforza in alcune città, in particolare in Gerusalemme, Hebron, Safed e Tiberiade. Queste città diventano centri spirituali e culturali per l’ebraismo, attirando rabbini e studiosi da tutto il mondo.

Nel corso dei secoli, le comunità ebraiche locali si arricchiscono grazie al commercio e alla filantropia delle comunità ebraiche della diaspora, che finanziano scuole, sinagoghe e istituzioni di studio religioso.

Alla fine del XIX secolo, con il risveglio del movimento sionista, le migrazioni ebraiche verso la Palestina aumentano, preparando il terreno per le trasformazioni che caratterizzeranno il XX secolo.

#11. I nazionalismi e il Sionismo

1800-1900

Verso la fine del XVIII secolo, il mondo inizia a guardare con maggiore attenzione alla Palestina. Uno dei momenti chiave che accende l’interesse europeo per la regione è la campagna militare di Napoleone in Medio Oriente (1798-1801). Durante la sua avanzata in Egitto e in Siria, Napoleone mostra particolare interesse per la Palestina e, nel 1799, lancia un proclama agli Ebrei, promettendo loro la possibilità di ricostruire una patria in Terra Santa sotto la sua protezione. Sebbene questa promessa non si concretizzi, segna una delle prime espressioni moderne dell’idea di un ritorno ebraico su basi politiche.

Nel XIX secolo, il nazionalismo si diffonde in tutto il mondo, portando molte popolazioni a cercare l’indipendenza e l’autodeterminazione. Anche tra gli Ebrei, che per secoli erano stati dispersi in Europa, Russia e Medio Oriente, cresce il desiderio di tornare nella propria terra ancestrale e costituire una nazione ebraica indipendente. Questo sentimento viene rafforzato dalle crescenti ondate di antisemitismo, che rendono sempre più evidente il bisogno di una patria sicura per il popolo ebraico.

Nel 1894, in Francia, l’affare Dreyfus sconvolge l’opinione pubblica: Alfred Dreyfus, un ufficiale ebreo dell’esercito francese, viene falsamente accusato di spionaggio. Nonostante le prove della sua innocenza, Dreyfus viene condannato, alimentando un’ondata di antisemitismo. Il giornalista ebreo Theodor Herzl, testimone di questi eventi, ne trae una conclusione drammatica: gli Ebrei non saranno mai veramente accettati in Europa e hanno bisogno di uno stato proprio per garantire la loro sicurezza e il loro futuro.

Sulla base di questa consapevolezza, nel 1897, Theodor Herzl organizza il Primo Congresso Sionista a Basilea, dando ufficialmente il via al movimento sionista, il cui obiettivo è la creazione di uno stato ebraico in Palestina. Herzl stesso scriverà nel suo diario:

A Basilea ho fondato lo Stato ebraico. Se lo dicessi oggi, tutti riderebbero, ma tra cinque anni forse, e sicuramente tra cinquanta, tutti lo vedranno.

Mentre il sionismo prende forza, in Europa orientale l’antisemitismo raggiunge livelli allarmanti. In particolare, nell’Impero Russo, tra la fine del XIX secolo e i primi decenni del XX, si diffondono feroci persecuzioni contro le comunità ebraiche.

- Pogrom brutali devastano villaggi ebraici, uccidendo migliaia di persone.

- Viene diffuso il famigerato falso storico dei “Protocolli dei Savi di Sion”: un documento fabbricato dalla polizia segreta zarista che dipinge gli Ebrei come cospiratori globali. Questo falso si diffonderà ampiamente nel mondo e getterà le basi ideologiche per l’Olocausto nazista di pochi decenni dopo.

Queste violenze portano a un esodo massiccio di Ebrei dall’Europa orientale, molti dei quali si dirigono verso la Palestina per sfuggire alle persecuzioni. Dalla fine del XIX secolo e per i primi decenni del XX, gli Ebrei iniziano a riacquistare terre in Palestina attraverso fondi ebraici internazionali, tra cui il Fondo Nazionale Ebraico:

- Le terre acquistate sono spesso paludose, desertiche o incoltivabili.

- I venditori sono prevalentemente latifondisti arabi, molti dei quali residenti in Siria e Libano, che cedono i terreni a prezzi molto superiori al valore di mercato.

- Gli insediamenti ebraici si concentrano inizialmente nelle zone costiere e nelle valli, dove vengono bonificate paludi e trasformati terreni aridi in aree agricole produttive.

Questa prima ondata di immigrazione ebraica (Aliyah) pone le basi per la futura rinascita di una presenza ebraica più strutturata nella regione.

Nel frattempo, l’Impero Ottomano inizia a mostrare segni di decadenza. Nel corso del XIX secolo, l’impero perde progressivamente territori nei Balcani, in Nord Africa e nel Medio Oriente. Questa debolezza attira l’attenzione delle potenze europee, che iniziano a vedere la Palestina come una regione strategica, sia per il controllo delle rotte commerciali che per motivi religiosi e culturali.

A cavallo tra i due secoli, la situazione in Palestina è in rapida evoluzione:

- Gli Ebrei aumentano la loro presenza grazie alle migrazioni e agli acquisti di terreni.

- L’interesse internazionale per la regione cresce, preparando il terreno per le trasformazioni geopolitiche del XX secolo.

Questa combinazione di fattori porterà la questione della Palestina al centro della scena mondiale, soprattutto con l’imminente crollo dell’Impero Ottomano e la spartizione dei suoi territori dopo la Prima Guerra Mondiale.

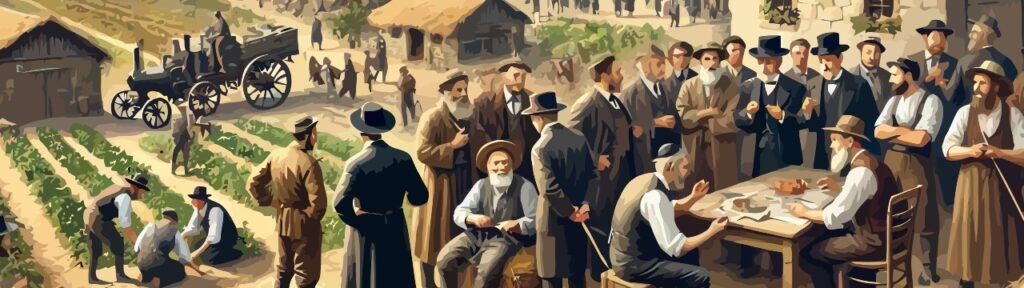

#12. Le guerre mondiali e le Aliyah

1900-1945

Dopo la Prima Guerra Mondiale, il crollo dell’Impero Ottomano nel 1918 lascia il Medio Oriente in una situazione instabile, con territori che necessitano di un nuovo assetto politico. Nel 1920, la Società delle Nazioni assegna alla Gran Bretagna il Mandato sulla Palestina, affidandole l’amministrazione della regione con il compito di favorire la costruzione di una patria nazionale ebraica, come promesso nella Dichiarazione Balfour del 1917. Tuttavia, i Britannici cercano anche di mantenere buoni rapporti con le popolazioni arabe locali, generando un’ambiguità politica che alimenterà tensioni per i decenni a venire.

Per cercare di placare le richieste arabe, nel 1921, i Britannici separano circa il 77% del territorio del Mandato Palestinese e lo assegnano alla famiglia hashemita, creando il nuovo stato della Transgiordania (l’attuale Giordania), sotto un regime di semi-indipendenza. Questo segna la prima grande spartizione della Palestina e crea un precedente importante: la popolazione araba ottiene un grande territorio autonomo, mentre agli Ebrei viene lasciata solo una piccola porzione della terra promessa per la loro rinascita nazionale.

A partire dagli anni ’20 e ’30, molti Ebrei della diaspora iniziano a tornare nella loro terra ancestrale, spinti sia dal sogno sionista sia dall’aumento dell’antisemitismo in Europa. Con l’arrivo di nuove ondate migratorie, gli Ebrei costruiscono città moderne, bonificano le paludi della valle di Jezreel, piantano milioni di alberi e creano un’infrastruttura avanzata, portando sviluppo economico anche alla popolazione araba locale. Tuttavia, questa crescita è malvista dagli arabi, che vedono il ritorno ebraico come una minaccia e iniziano ad attaccare insediamenti e comunità ebraiche.

Nonostante l’impegno formale a sostenere il progetto sionista, la Gran Bretagna inizia a limitare l’immigrazione ebraica con una serie di decreti noti come Libri Bianchi. Il primo, pubblicato nel 1922, riduce drasticamente l’arrivo di Ebrei, cercando di placare le pressioni arabe. Questa politica diventa ancora più restrittiva nel 1939, proprio mentre in Europa gli Ebrei stanno per essere sterminati nell’Olocausto. Questo crea una situazione paradossale e tragica: mentre milioni di Ebrei cercano disperatamente rifugio, le porte della loro terra promessa vengono sbarrate dai Britannici sotto la pressione araba.

Uno degli attori più importanti di questo periodo è Amin al-Husseini, il Gran Mufti di Gerusalemme, una delle figure più influenti tra gli arabi palestinesi. Ostile alla presenza ebraica, al-Husseini incita all’odio e organizza rivolte violente contro gli Ebrei negli anni ‘20 e ‘30.

Nel 1941, durante la Seconda Guerra Mondiale, il Mufti si reca a Berlino e incontra Adolf Hitler. Ammiratore del nazismo e delle sue politiche antisemite, al-Husseini offre il suo pieno sostegno ai Tedeschi in chiave anti-ebraica e anti-occidentale. I nazisti e il Mufti pianificano persino la costruzione di un campo di concentramento nella valle di Dotan (Samaria), simile a quelli europei, con lo scopo di sterminare gli Ebrei della Palestina. Questa alleanza tra il nazismo e il radicalismo arabo-islamico è un fatto storico spesso ignorato, ma fondamentale per comprendere le radici profonde dell’odio anti-ebraico nella regione.

L’odio antiebraico e anti-israeliano non nasce con il conflitto moderno, ma ha radici storiche e religiose molto più antiche. La narrativa della Palestina occupata viene spesso usata come pretesto per giustificare un rifiuto ideologico e religioso dell’esistenza stessa di Israele. In realtà, la lotta contro lo Stato ebraico ha sempre avuto una componente fortemente islamista, con l’obiettivo di imporre il dominio islamico sulla regione e negare la legittimità storica e culturale del popolo ebraico nella propria terra.

La Seconda Guerra Mondiale cambia radicalmente la percezione globale della questione ebraica. Con la rivelazione dell’Olocausto, in cui sei milioni di Ebrei vengono sterminati, diventa evidente al mondo intero che il popolo ebraico ha bisogno di uno stato sicuro per evitare nuove persecuzioni. L’idea del ritorno in Palestina non è più solo un sogno sionista, ma una necessità esistenziale.

Mentre la guerra finisce e il mondo prende coscienza del genocidio, la tensione in Palestina continua a crescere:

- Gli Ebrei, sopravvissuti ai campi di sterminio, cercano disperatamente rifugio in Terra Santa.

- Gli Arabi, sostenuti da paesi islamici, si oppongono sempre più ferocemente all’idea di uno Stato ebraico.

- I Britannici, incapaci di gestire la situazione, si preparano a ritirarsi, lasciando il problema in mano alle Nazioni Unite.

Questo scenario prepara il terreno per un evento storico decisivo: la nascita dello Stato di Israele nel 1948.

#13. Israele rinasce

1945-1948

Con la fine della Seconda Guerra Mondiale, la Gran Bretagna si trova in una situazione politicamente e moralmente insostenibile. Da un lato, i sopravvissuti all’Olocausto, privati di casa e famiglia, chiedono di tornare nella loro terra ancestrale, come promesso nella Dichiarazione Balfour e riconosciuto dal diritto internazionale. Dall’altro, i leader arabi si oppongono con forza a qualsiasi forma di Stato ebraico e minacciano di scatenare una guerra per impedirlo.

La comunità ebraica in Palestina, organizzata nel movimento sionista, intensifica gli sforzi politici e militari per ottenere l’indipendenza, mentre gli inglesi cercano disperatamente di gestire le tensioni tra Ebrei e Arabi, senza però trovare una soluzione.

La strada verso la creazione dello Stato ebraico è segnata da una serie di documenti giuridici e trattati internazionali, che legittimano il diritto degli Ebrei a una patria in Palestina:

- Articolo 22 dello Statuto della Società delle Nazioni (1919): stabilisce il principio di autodeterminazione dei popoli, riconoscendo che le ex province ottomane devono essere amministrate da potenze mandatari per aiutarle a raggiungere l’indipendenza.

- Conferenza di Sanremo e Trattato di Sèvres (1920):

- La Dichiarazione Balfour del 1917 viene ufficialmente riconosciuta dal diritto internazionale.

- Si crea il sistema dei mandati, assegnando alla Gran Bretagna l’amministrazione della Palestina con l’incarico di favorire la creazione di una patria ebraica.

- Mandato per la Palestina (1922): il Consiglio della Società delle Nazioni ratifica il Mandato Britannico sulla Palestina, confermando l’impegno della Gran Bretagna a facilitare l’immigrazione ebraica e la costruzione di istituzioni politiche e sociali per il futuro Stato ebraico.

- Trattato di Losanna (1923): riconosciuto dalle potenze internazionali, stabilisce i confini della Palestina sotto il Mandato britannico.

- Articolo 80 dello Statuto delle Nazioni Unite (1945): con la creazione dell’ONU, viene confermato il diritto degli Ebrei a un focolare nazionale in Palestina, mantenendo la validità legale delle decisioni precedenti della Società delle Nazioni.

Dopo la Seconda Guerra Mondiale, l’ONU eredita il problema della Palestina e cerca una soluzione equa. Il 29 novembre 1947, con la Risoluzione 181, le Nazioni Unite approvano un piano di partizione che prevede la creazione di due Stati: uno ebraico e uno arabo.

Gerusalemme viene dichiarata città internazionale sotto il controllo dell’ONU, per evitare conflitti. I capi ebraici accettano immediatamente il piano, pur consapevoli che lo Stato assegnato è più piccolo e frammentato rispetto alle speranze iniziali. I capi arabi, invece, rifiutano categoricamente e dichiarano che non permetteranno mai la nascita di uno Stato ebraico.

Nonostante il rifiuto arabo, il Mandato Britannico sta per terminare e gli Ebrei decidono di non aspettare oltre. Il 14 maggio 1948, David Ben Gurion, leader del movimento sionista, proclama l’indipendenza dello Stato di Israele. Dopo quasi 2.000 anni di esilio e persecuzioni, il popolo ebraico riacquista la propria sovranità nella sua terra ancestrale.

La nascita di Israele segna un momento storico epocale, ma anche l’inizio di un conflitto immediato: il giorno successivo, gli eserciti di Egitto, Giordania, Siria, Libano e Iraq attaccano lo Stato appena nato, dando inizio alla Guerra d’Indipendenza. Israele, con un esercito ancora in formazione e in netta inferiorità numerica, dovrà lottare per difendere il proprio diritto all’esistenza.

#14. La prima guerra arabo-israeliana

1948

Il 15 maggio 1948, meno di 24 ore dopo la dichiarazione d’indipendenza di Israele, gli Stati arabi vicini (Egitto, Giordania, Siria, Libano e Iraq), insieme a contingenti da altri paesi arabi, invadono il neonato Stato ebraico da più fronti, con l’obiettivo dichiarato di annientarlo e sterminare la sua popolazione. Anche parte della popolazione araba residente nei territori assegnati agli Ebrei dal piano ONU partecipa agli attacchi.

Israele è militarmente impreparato, con un esercito ancora in formazione e armi inferiori rispetto agli eserciti arabi, molto meglio equipaggiati. Tuttavia, contro ogni previsione, Israele resiste e, attraverso una serie di operazioni militari strategiche, riesce non solo a difendersi, ma anche a respingere l’invasione.

Questa vittoria segna la definitiva nascita dello Stato di Israele come nazione sovrana, ma al contempo complica ulteriormente la situazione del termine Palestina. Dopo oltre un anno di guerra, nel 1949 vengono firmati gli accordi di armistizio tra Israele e i paesi arabi, che fissano nuove linee di confine:

- La Giudea e Samaria (Cisgiordania) viene annessa dalla Giordania.

- La Striscia di Gaza viene occupata dall’Egitto.

Questi due stati arabi, che avrebbero potuto concedere ai palestinesi un loro Stato, scelgono invece di impedirlo. Né la Giordania né l’Egitto offrono autonomia o diritti ai palestinesi, né creano un’entità politica indipendente per loro. Questo dimostra che la vera causa del conflitto non era la creazione di uno Stato palestinese, ma l’opposizione araba alla semplice esistenza di Israele.

Per gli arabi palestinesi, la sconfitta nella guerra del 1948 è vissuta come una catastrofe che viene chiamata la Naqba. La narrativa diffusa sostiene che gli israeliani abbiano cacciato con la forza i palestinesi, ma la realtà storica è ben diversa:

- Non furono gli israeliani a espellere la popolazione araba, ma furono gli stessi leader arabi a ordinare l’evacuazione, temendo ripercussioni e promettendo che sarebbero tornati dopo la distruzione di Israele.

- Gli Ebrei non avevano piani di annientamento della popolazione araba, mentre gli Stati arabi avevano apertamente dichiarato di voler sterminare gli Ebrei di Israele.

- Gli Ebrei che vivevano in territori conquistati da Giordania ed Egitto vennero cacciati o uccisi. A Hebron e Gerusalemme, le antiche comunità ebraiche vennero espulse e le sinagoghe distrutte.

Dopo la guerra, circa 700.000 arabi palestinesi fuggono o vengono evacuati, ma allo stesso tempo circa 850.000 ebrei vengono espulsi dai paesi arabi, senza alcuna possibilità di ritorno. Tuttavia, mentre Israele accoglie e integra gli ebrei espulsi, i paesi arabi rifiutano di integrare i palestinesi, lasciandoli confinati in campi profughi per strumentalizzarne la condizione politica.

Nonostante la guerra e l’opposizione araba, gli Ebrei continuano a tornare nella loro patria. Da Europa, Nord Africa, Medio Oriente e persino dall’Asia, migliaia di ebrei immigrano in Israele, creando un crogiolo di culture, lingue e storie. Israele si trasforma rapidamente in uno Stato moderno e dinamico, che in pochi anni compie enormi progressi economici, tecnologici e sociali.

Sebbene gli arabi siano stati sconfitti militarmente e respinti, non accettano la realtà della nascita di Israele. Nei decenni successivi, la strategia contro Israele si trasforma, passando dalla guerra tradizionale al terrorismo:

- Attacchi contro civili israeliani in autobus, mercati e ristoranti.

- Ondata di attentati suicidi negli anni ‘90 e 2000.

- Rapimenti e massacri contro cittadini e atleti israeliani (come alle Olimpiadi di Monaco 1972).

- Azioni terroristiche contro ebrei in tutto il mondo, da Parigi a Buenos Aires.

Il terrorismo palestinese e islamico diventa un fenomeno globale, colpendo non solo Israele, ma anche paesi occidentali, con l’obiettivo di diffondere paura e instabilità.

#15. La crisi del Canale di Suez

1956

Nel 1956, il presidente egiziano Gamal Abdel Nasser annuncia la nazionalizzazione del Canale di Suez, fino a quel momento controllato principalmente dalla Gran Bretagna e dalla Francia. Questa decisione provoca una crisi internazionale, poiché il canale rappresenta una via commerciale fondamentale per l’Europa, in particolare per l’approvvigionamento di petrolio dal Medio Oriente. Contestualmente, l’Egitto impone un blocco navale contro Israele, impedendo alle navi israeliane di passare attraverso Suez e bloccando lo Stretto di Tiran, tagliando di fatto l’accesso marittimo di Israele verso l’Asia e l’Africa orientale.

Di fronte a questa provocazione, Israele, Gran Bretagna e Francia orchestrano un piano congiunto per riprendere il controllo del canale e contrastare l’espansione egiziana nella regione. Israele lancia un’operazione militare nel deserto del Sinai, avanzando rapidamente e sconfiggendo le forze egiziane. Nel frattempo, Gran Bretagna e Francia intervengono con un’azione militare, occupando alcune zone strategiche del canale. Tuttavia, la risposta internazionale non è quella attesa.

Gli Stati Uniti e l’Unione Sovietica, pur essendo nemici nella Guerra Fredda, si trovano concordi nel condannare l’operazione militare e fanno pressione su Gran Bretagna, Francia e Israele affinché si ritirino. Washington teme che la crisi possa rafforzare l’influenza sovietica nei paesi arabi, mentre Mosca minaccia di intervenire militarmente. Sotto queste pressioni, nel marzo 1957, Israele, Francia e Gran Bretagna si ritirano, e il controllo del canale viene lasciato nuovamente all’Egitto. In cambio, Israele ottiene alcune garanzie internazionali sulla libertà di navigazione.

La Crisi di Suez segna un punto di svolta nella geopolitica mondiale. Gran Bretagna e Francia emergono come potenze ormai in declino, incapaci di agire autonomamente senza il consenso degli Stati Uniti. Il Medio Oriente diventa sempre più un’arena di scontro tra le due superpotenze della Guerra Fredda, con l’Unione Sovietica che aumenta il suo sostegno agli stati arabi e gli Stati Uniti che rafforzano la loro alleanza con Israele. Nel frattempo, gli Stati arabi esportatori di petrolio iniziano a giocare un ruolo crescente nelle dinamiche globali, comprendendo il potere strategico delle loro risorse energetiche.

#16. La Guerra dei Sei Giorni

1967

Negli anni successivi alla Crisi di Suez, le tensioni tra Israele e i paesi arabi continuano a crescere. Egitto, Siria e Giordania rafforzano le loro forze armate, ricevono aiuti militari dall’Unione Sovietica e aumentano le loro minacce di distruzione contro Israele. Il presidente egiziano Gamal Abdel Nasser chiude nuovamente lo Stretto di Tiran, considerato da Israele un atto di guerra, e raduna truppe nel Sinai. Nel frattempo, la Siria intensifica gli attacchi contro i villaggi israeliani dal territorio delle Alture del Golan.

Di fronte a un’aggressione imminente, Israele decide di non attendere e di colpire per primo. Il 5 giugno 1967, con un’operazione militare lampo, Israele lancia un attacco preventivo contro le basi aeree egiziane, distruggendo in poche ore quasi tutta l’aviazione nemica. Contemporaneamente, le truppe israeliane avanzano nel deserto del Sinai, nella Striscia di Gaza, in Giudea e Samaria (Cisgiordania) e nella Gerusalemme Est occupata dalla Giordania. Sul fronte settentrionale, Israele riesce a conquistare le Alture del Golan, ponendo fine agli attacchi siriani.

In soli sei giorni, Israele infligge una sconfitta schiacciante ai suoi nemici e ottiene il controllo di territori strategici, ampliando enormemente il proprio perimetro difensivo. Questa vittoria, militarmente geniale, non solo cambia gli equilibri della regione, ma complica ulteriormente il conflitto israelo-palestinese.

La Giudea e Samaria (Cisgiordania), che fino a quel momento era sotto il dominio giordano, passa ora sotto controllo israeliano. Questo evento cambia radicalmente la possibilità della nascita di uno Stato palestinese, che fino a quel momento non era mai stato proposto né dalla Giordania né da altri stati arabi. Ironia della sorte, sarà proprio Israele, anni dopo, a permettere per la prima volta una gestione autonoma palestinese in alcune aree, attraverso le zone A e B amministrate dall’Autorità Palestinese. Durante il controllo giordano, questa opzione non era mai stata concessa ai palestinesi.

Nonostante il contesto difensivo della guerra e il fatto che Israele sia stato attaccato, la comunità internazionale inizia a definire Israele una nazione occupante, ignorando il fatto che i paesi arabi stavano pianificando una guerra di distruzione e non un’operazione diplomatica. La conquista di questi territori diventa per Israele una garanzia di sicurezza, poiché, senza il controllo strategico del Sinai, della Giudea e Samaria e delle Alture del Golan, la difesa dello Stato ebraico sarebbe oggi molto più fragile.

Al di là della questione territoriale, è evidente che il conflitto tra Israele e i suoi nemici non si risolve con semplici ritiri territoriali. Anche se Israele tornasse ai confini del 1947, ci sarebbero comunque forze e organizzazioni che troverebbero un pretesto per accusarlo di “occupazione”. Questo dimostra che il problema non è solo una questione di territori, ma è un conflitto ideologico: per molti movimenti islamisti e per alcuni stati arabi, l’esistenza stessa di Israele è considerata inaccettabile. Il concetto di “terre occupate” è spesso usato come uno strumento politico e non una vera richiesta di soluzione pacifica.

#17. La OLP, il Kippur e Camp David

1968-1978

Dopo la Guerra dei Sei Giorni, Israele inizia a costruire insediamenti nei territori riconquistati, in particolare in Giudea e Samaria (Cisgiordania), Gaza e sulle Alture del Golan. Questo processo, che per Israele rappresenta sia una questione di sicurezza che una connessione storica con la propria terra ancestrale, contribuisce però a rendere la Palestina sempre più frammentata, aggravando la complessità del conflitto.

Nel 1969, con l’aumento del nazionalismo palestinese, Yasser Arafat diventa il leader della OLP (Organizzazione per la Liberazione della Palestina), un’organizzazione che si presenta come il rappresentante ufficiale dei palestinesi, ma che nasce con un programma esplicitamente terroristico e con l’obiettivo dichiarato di distruggere Israele. Non è un caso che Arafat sia nipote di Amin al-Husseini, il Mufti di Gerusalemme che collaborò con Hitler e sostenne il progetto di sterminio degli ebrei.

La figura di Arafat viene spesso presentata in Occidente come quella di un leader moderato, ma dietro questa immagine emergono numerosi legami oscuri con il terrorismo islamico internazionale. Negli anni, prove e documenti rivelano il coinvolgimento di Arafat in operazioni terroristiche sotto l’ombrello della cosiddetta “resistenza palestinese”. Inoltre, alcune fonti suggeriscono che Arafat abbia avuto un ruolo chiave nel rovesciamento dello Scià di Persia nel 1979, favorendo l’instaurazione della teocrazia islamica repressiva in Iran guidata da Khomeini. L’instabilità dell’Iran e dell’Afghanistan non avviene in un vuoto geopolitico: l’Unione Sovietica e l’islamismo radicale giocano un ruolo strategico per destabilizzare e sovvertire quei regimi che si stavano modernizzando, con l’obiettivo di colpire gli equilibri mondiali e indebolire l’influenza occidentale in Medio Oriente.

Nel frattempo, il concetto di “popolo palestinese”, che fino a quel momento non era mai esistito come identità nazionale distinta, inizia a prendere forma all’interno di una strategia ben precisa. La propaganda islamista cerca di laicizzarsi per adattarsi alla narrativa occidentale, facendo apparire la causa palestinese come una lotta per l’autodeterminazione, piuttosto che come un’estensione dell’islamismo politico. Questo permette di rendere più attraente e accettabile la causa palestinese in Occidente, soprattutto tra le giovani generazioni, creando una narrativa ideologicamente efficace e in grado di penetrare nei media, nelle università e nella politica internazionale.

Mentre il conflitto israelo-palestinese si intensifica, l’Occidente cerca di promuovere la pace attraverso negoziati e mediazioni diplomatiche. Tuttavia, il mondo arabo non ha abbandonato l’idea di ribaltare la sconfitta del 1967.

Nel 1973, durante la festività ebraica dello Yom Kippur, una coalizione araba guidata da Egitto e Siria lancia un attacco a sorpresa contro Israele, con l’obiettivo di riconquistare i territori persi nella Guerra dei Sei Giorni. La guerra si rivela dura e sanguinosa, con Israele che inizialmente subisce perdite significative. Tuttavia, dopo le prime difficoltà, Israele riesce a ribaltare la situazione e infligge una nuova sconfitta agli aggressori arabi.

L’esito della Guerra del Kippur segna un punto di svolta nelle dinamiche del Medio Oriente. L’Egitto, che aveva subito sconfitte militari ripetute, inizia a comprendere che la guerra non porterà mai alla distruzione di Israele e che un approccio diplomatico potrebbe essere più vantaggioso.

Nel 1978, gli Accordi di Camp David, mediati dagli Stati Uniti, portano a un’intesa storica tra Israele ed Egitto:

- L’Egitto diventa il primo paese arabo a riconoscere ufficialmente Israele.

- Israele accetta di restituire la Penisola del Sinai all’Egitto, dimostrando di non avere mire territoriali imperialistiche, ma piuttosto la necessità di garantire la propria sicurezza.

Mentre i rapporti tra Israele ed Egitto iniziano a normalizzarsi, la tensione in Gaza e in Giudea e Samaria continua a crescere. Le popolazioni palestinesi, spinte dalla propaganda della OLP e delle organizzazioni islamiste, diventano sempre più ostili alla presenza israeliana, mentre gruppi terroristici iniziano a pianificare attentati per destabilizzare la situazione. L’idea di uno Stato palestinese indipendente resta ancora lontana, non tanto per colpa di Israele, quanto perché i leader arabi e palestinesi stessi non vogliono accettare compromessi. Il concetto di una soluzione pacifica è ancora un’ipotesi remota, mentre il terrorismo e l’odio anti-israeliano continuano a essere alimentati sia a livello locale che internazionale.

#18. Israele affronta l’OLP in Libano

1982

Negli anni ‘70 e ‘80, la OLP (Organizzazione per la Liberazione della Palestina) si trasforma sempre più in un’organizzazione militare e terroristica, utilizzando il Libano come base operativa per lanciare attacchi contro Israele. Dopo la cacciata dalla Giordania nel Settembre Nero del 1970, i guerriglieri palestinesi si stabiliscono nel sud del Libano, creando una vera e propria roccaforte da cui lanciano raid, attentati e attacchi missilistici contro le città israeliane del nord. La situazione diventa insostenibile, e nel 1982 Israele lancia un’operazione militare su vasta scala, l’invasione del Libano, con l’obiettivo di smantellare la presenza della OLP e neutralizzare la minaccia.

L’operazione porta le forze israeliane fino a Beirut, dove, con il sostegno di milizie cristiane libanesi, vengono cacciati i leader della OLP, tra cui Yasser Arafat, che fugge in Tunisia. Tuttavia, il ritiro dell’OLP non porta stabilità al Libano: la guerra civile continua e il vuoto lasciato dai palestinesi viene rapidamente riempito dal gruppo Hezbollah, sostenuto dall’Iran, che nel tempo diventerà un nemico ancora più pericoloso per Israele.

L’intervento israeliano porta a un lungo impegno militare nel sud del Libano, dove l’esercito israeliano rimane fino al 2000 per mantenere una zona di sicurezza e proteggere il confine settentrionale dagli attacchi di Hezbollah. L’occupazione del Libano meridionale diventa un terreno difficile e controverso, poiché Israele si trova a combattere una guerra asimmetrica contro gruppi armati che utilizzano tattiche di guerriglia e terrorismo.

Il Libano, fino alla prima metà degli anni ‘70, era conosciuto come la “Svizzera del Medio Oriente”. Era una nazione a maggioranza cristiana, con una società aperta, un’economia fiorente e una forte presenza occidentale. Beirut era considerata la Parigi del Medio Oriente, un centro di cultura, finanza e turismo. Tuttavia, con l’aumento dell’influenza dell’Islam politico e l’arrivo massiccio di palestinesi armati dopo il 1970, il Libano inizia a destabilizzarsi, portando al conflitto civile del 1975-1990. Con il passare degli anni, e con il cambiamento demografico che ha portato il paese a una maggioranza islamica, il Libano è entrato in una fase di crescente intolleranza religiosa. Le discriminazioni contro le minoranze, in particolare contro i cristiani, sono diventate sempre più diffuse, riducendo significativamente la loro presenza e il loro potere politico.

Nonostante questo, la propaganda islamista, diffusa da media locali e internazionali come Al-Jazeera, ha creato una narrativa in cui Israele viene dipinto come la radice di tutti i problemi del Libano. Questo tipo di propaganda non è limitato al Libano, ma si estende a tutto il Medio Oriente e ai territori palestinesi di Gaza e Giudea e Samaria, dove i cristiani stessi vengono indottrinati a credere che Israele sia il nemico comune. In molti casi, la persecuzione delle minoranze cristiane da parte di gruppi islamisti viene ignorata o minimizzata, mentre la retorica anti-israeliana diventa uno strumento per distrarre dall’intolleranza e dai conflitti interni.

Questo meccanismo di propaganda unidirezionale ha contribuito a rafforzare la narrazione di un Israele oppressore e invasore, distorcendo completamente la realtà storica e geopolitica. La stessa strategia è stata usata ripetutamente nella causa palestinese, trasformandola da un conflitto territoriale a una battaglia ideologica globale, in cui Israele viene attaccato non per le sue azioni, ma per la sua stessa esistenza.

#19. Lo sfumato Stato palestinese

1987-2002

Nel 1987, la tensione tra Israele e i palestinesi sfocia in una nuova ondata di violenza con l’inizio della prima Intifada, una rivolta caratterizzata da scontri di piazza, attacchi con pietre, attentati e violenze diffuse contro i civili e l’esercito israeliano. La ribellione si estende rapidamente e segna l’inizio di una nuova fase del conflitto.

Nello stesso anno, viene fondata Hamas, un’organizzazione terroristica islamista che nasce con l’obiettivo dichiarato di distruggere Israele e sostituirlo con uno stato islamico. La coincidenza temporale tra la nascita della prima Intifada e la fondazione di Hamas non è casuale, ma dimostra come il movimento islamista sfrutti le rivolte popolari per legittimarsi e prendere il controllo della resistenza palestinese, in alternativa alla più laicizzata OLP. Hamas non riconosce il diritto di Israele a esistere e si oppone apertamente a qualsiasi accordo di pace.

Nel 1993, un tentativo di svolta arriva con gli Accordi di Oslo, firmati alla Casa Bianca. L’accordo prevede il riconoscimento reciproco tra Israele e l’OLP, ponendo teoricamente le basi per una soluzione a due stati. Per la prima volta, il leader palestinese Yasser Arafat e il primo ministro israeliano Yitzhak Rabin si stringono la mano in segno di riconciliazione, davanti al presidente americano Bill Clinton. Tuttavia, le parole di Arafat pronunciate poco dopo fanno presagire che da parte araba non ci sia alcuna reale intenzione di pace.

Il 10 maggio 1994, durante un discorso a Johannesburg, in Sudafrica, Arafat paragona l’accordo di Oslo al Trattato di Hudaybiyyah, firmato nel 628 d.C. tra Maometto e la tribù ebraica dei Quraysh. Con questa allusione, Arafat lascia intendere che l’OLP userà Oslo per guadagnare tempo, rafforzarsi e poi rompere l’accordo quando sarà più conveniente, con l’obiettivo finale di eliminare Israele.

Va sottolineato che Arafat rappresenta solo una facciata diplomatica, mentre la reale decisione di interrompere il percorso di pace è condivisa da altri leader arabi, siano essi palestinesi o appartenenti ad altri Stati arabi che non vogliono accettare l’esistenza di Israele.

Nel 1995, gli Accordi di Oslo vengono ampliati con Oslo 2, che prevede il trasferimento del controllo di diverse città palestinesi all’Autorità Palestinese. Tra queste figurano Betlemme, Hebron, Jenin, Nablus, Qalqilya, Ramallah, Tulkarm e più di 400 villaggi. Questo è il primo vero tentativo di autonomia palestinese, ma, invece di approfittare di questa opportunità per costruire uno stato stabile e prospero, i leader palestinesi scelgono di sabotare l’accordo, rifiutando di riconoscere Israele come parte legittima del Medio Oriente.

Nel 2000, scoppia la seconda Intifada, ancora più sanguinosa della prima. Le speranze di pace svaniscono rapidamente e la violenza aumenta in modo esponenziale. Gli attentati terroristici contro Israele diventano quotidiani, con attacchi suicidi nei ristoranti, autobus e mercati. L’Autorità Palestinese, invece di cercare la coesistenza pacifica, lascia spazio a Hamas e ad altri gruppi estremisti che intensificano la propaganda e la radicalizzazione delle nuove generazioni.

Per contrastare l’ondata di attacchi, Israele nel 2002 avvia la costruzione di un muro di separazione, lungo circa 730 km, che segue per la maggior parte la Linea Verde dell’armistizio del 1949 e separa Israele dalla Giudea e Samaria (Cisgiordania). L’obiettivo di questa barriera è impedire il passaggio di terroristi palestinesi nei territori israeliani e proteggere i civili dagli attentati.

L’impatto del muro è immediato: gli attacchi terroristici si riducono drasticamente, e Israele riesce a migliorare la sicurezza interna. Tuttavia, la costruzione della barriera viene duramente criticata da organizzazioni internazionali e media filo-palestinesi, che la definiscono un’“occupazione” e un segno di “apartheid”, ignorando completamente il fatto che è stata costruita come una misura difensiva per proteggere vite umane dagli attacchi terroristici.

Da questo momento in poi, il conflitto israelo-palestinese assume una nuova dimensione, in cui la sicurezza e la prevenzione degli attacchi diventano la priorità assoluta per Israele, mentre i movimenti terroristici palestinesi continuano a sfruttare la propaganda per mantenere viva la narrativa della “resistenza” contro Israele, negando di fatto ogni possibilità di pace.

#20. La Striscia di Gaza e le nuove guerre

2005-2025

Nel 2005, in un tentativo di ridurre le tensioni e dimostrare apertura verso una possibile coesistenza pacifica, Israele si ritira completamente dalla Striscia di Gaza, evacuando tutti i civili e i militari israeliani. Questo evento, noto come disimpegno da Gaza, lascia ai palestinesi piena autonomia per autogovernarsi. Israele lascia anche infrastrutture agricole funzionanti che potrebbero essere utilizzate per sviluppare l’economia della Striscia, ma, anziché sfruttare questa opportunità, i palestinesi di Gaza distruggono immediatamente le serre, le fabbriche e le sinagoghe rimaste, rifiutando qualsiasi forma di collaborazione con Israele.

Nel 2006, esplode un nuovo conflitto tra Israele ed Hezbollah, il gruppo terroristico sostenuto dall’Iran che opera dal Libano meridionale. La guerra scoppia a seguito di attacchi missilistici di Hezbollah su Israele e del rapimento di soldati israeliani. Israele risponde con un’operazione militare su larga scala, colpendo obiettivi di Hezbollah in Libano e subendo a sua volta attacchi con migliaia di razzi lanciati sulle città israeliane. Nonostante pesanti perdite su entrambi i fronti, il conflitto non risolve la minaccia di Hezbollah, che continua a rafforzarsi grazie agli aiuti iraniani.

Sempre nel 2006, Hamas vince le elezioni a Gaza, prendendo ufficialmente il controllo della Striscia. L’anno successivo, nel 2007, Hamas attua un colpo di stato contro l’Autorità Palestinese e instaura un regime islamista. Da quel momento, Gaza diventa un bastione del terrorismo, con Hamas che utilizza aiuti internazionali per costruire arsenali, tunnel sotterranei e basi militari, invece di investire nelle infrastrutture civili. A seguito della presa di potere di Hamas, la comunità internazionale impone un blocco economico su Gaza, per limitare il traffico di armi e impedire l’ulteriore rafforzamento del gruppo terroristico.

Nel 2014, una nuova escalation porta a un altro conflitto tra Israele e Hamas, scatenato dai massicci lanci di razzi da Gaza contro le città israeliane. Israele risponde con l’Operazione Margine Protettivo, lanciando una campagna militare per distruggere le infrastrutture terroristiche di Hamas. Tuttavia, il ciclo di guerra tra Hamas e Israele continua a ripetersi, poiché Hamas utilizza costantemente scudi umani e nasconde i suoi arsenali in ospedali, scuole e moschee, rendendo ogni risposta israeliana estremamente complessa a livello diplomatico.

Il 7 ottobre 2023, Hamas lancia l’attacco terroristico più sanguinoso contro Israele dalla Shoah, invadendo città e kibbutz al confine con Gaza. Migliaia di terroristi penetrano in territorio israeliano, compiendo massacri indiscriminati contro civili, stupri, torture e rapimenti di donne, bambini e anziani. Più di 1.200 israeliani vengono uccisi e centinaia vengono rapiti e portati a Gaza come ostaggi. Questo attacco ottiene l’approvazione da più del 75% della popolazione palestinese di Gaza e della Giudea e Samaria, dimostrando il livello di radicalizzazione diffuso dai decenni di propaganda islamista.

Uno degli strumenti più utilizzati dal terrorismo palestinese e islamico è la tecnica dei rapimenti, poiché Israele attribuisce un enorme valore alla vita umana, a differenza delle organizzazioni terroristiche che considerano il sacrificio umano parte della loro ideologia. Per questo motivo, Israele accetta spesso condizioni sproporzionate per riavere indietro i propri ostaggi, come già accaduto in passato con scambi di prigionieri che hanno visto il rilascio di migliaia di terroristi palestinesi in cambio di pochi israeliani rapiti.

Dopo l’attacco del 7 ottobre, Israele lancia una vasta operazione militare a Gaza per distruggere Hamas e garantire la sicurezza del proprio territorio. Tuttavia, il conflitto si espande rapidamente: Hezbollah intensifica gli attacchi dal Libano, la Siria apre nuovi fronti, l’Iran aumenta le minacce e i gruppi terroristi Houthi nello Yemen iniziano ad attaccare obiettivi israeliani nel Mar Rosso.

Israele si trova ora impegnato su più fronti, difendendosi da attacchi provenienti da Gaza, Libano, Siria, Iran e Yemen. Questa escalation dimostra come l’intero asse del terrorismo islamista, sostenuto dall’Iran, sia coordinato per indebolire Israele e destabilizzare il Medio Oriente. Nonostante le pressioni internazionali per un cessate il fuoco, Israele continua la sua offensiva, determinato a eliminare Hamas e ripristinare la sicurezza nazionale.

Lascia un commento