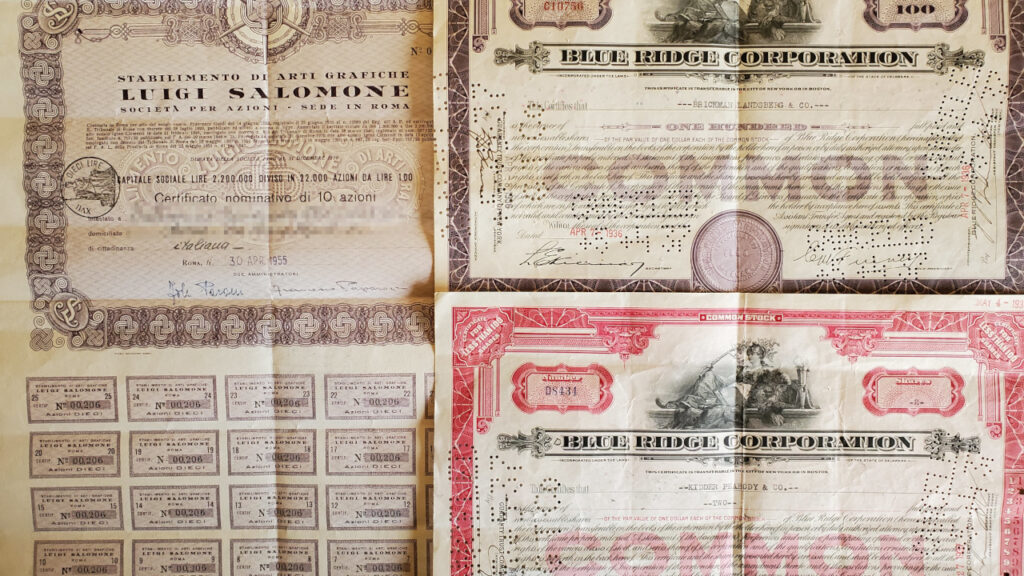

I titoli cartacei, emblema di un’epoca ormai superata, raccontano una storia fatta di valore tangibile, di firme in calce e di pergamene preziose custodite in casseforti polverose. Oggi, nella realtà digitale, l’idea stessa di un documento fisico sembra quasi un ricordo lontano, ma il fascino di quei fogli stampati conserva ancora un’aura di autenticità e possesso che il digitale non riesce a eguagliare.

Nonostante l’efficienza del digitale, il fascino del titolo cartaceo resta imbattibile. Tenere in mano un certificato, percepirne il peso e i dettagli grafici, crea un legame emotivo che nessun registro digitale può trasmettere. Come un libro rispetto a un e-book, il titolo cartaceo rappresentava un simbolo concreto di possesso.

Indice

#1. Le origini dei titoli cartacei nel mondo

L’origine dei titoli cartacei risale all’antichità, quando già i commercianti babilonesi e fenici utilizzavano primitive forme di certificati per attestare debiti e crediti. Questi antichi documenti, spesso incisi su tavolette di argilla, servivano per garantire accordi commerciali e per attestare proprietà o diritti su beni. Tuttavia, è nel Medioevo che i titoli cartacei iniziano a prendere forma concreta, soprattutto nelle città-stato italiane come Venezia, Genova e Firenze, tra il XII e il XIV secolo.

Nel 1252, la Repubblica di Genova emise i primi documenti cartacei per certificare il debito pubblico, mentre Firenze, con l’introduzione del fiorino d’oro nel 1252, facilitava le transazioni commerciali anche tramite lettere di cambio. Questi documenti, veri e propri antesignani dei titoli cartacei moderni, erano utilizzati per trasferire denaro tra mercanti senza dover trasportare fisicamente monete preziose.

Nel 1602, la fondazione della Compagnia Olandese delle Indie Orientali (VOC) segna un passo fondamentale per i titoli azionari moderni. La VOC fu la prima società ad emettere azioni negoziabili in Borsa, dando vita alla Borsa di Amsterdam, considerata la prima vera Borsa moderna. I titoli azionari della VOC erano cartacei, stampati su pergamena e distribuiti agli investitori come prova di proprietà delle quote societarie. Questa innovazione consentì alla compagnia di raccogliere enormi capitali da investitori sparsi per l’Europa, rivoluzionando il modo in cui veniva finanziato il commercio globale.

Con l’avvento della Rivoluzione Industriale nel XVIII secolo, il numero di società quotate crebbe vertiginosamente e i titoli cartacei divennero un simbolo del capitalismo nascente. Nel XIX secolo, paesi come il Regno Unito e gli Stati Uniti iniziarono a emettere obbligazioni e azioni con sofisticati sistemi di sicurezza per evitare contraffazioni, come sigilli a rilievo e filigrane. Durante la costruzione delle grandi ferrovie transcontinentali, in particolare negli Stati Uniti, i titoli azionari e obbligazionari divennero strumenti indispensabili per finanziare le opere infrastrutturali.

#2. L’evoluzione dei titoli cartacei

L’industrializzazione e l’espansione dei mercati finanziari nel XIX e XX secolo consolidarono l’uso dei titoli cartacei come strumenti di investimento, dando origine a un nuovo capitolo nella storia economica mondiale. L’introduzione di tali strumenti rappresentò un importante passo avanti nella gestione del capitale e nella raccolta di fondi per progetti infrastrutturali e industriali di vasta portata. Le obbligazioni e i titoli azionari iniziarono a diffondersi, garantendo a investitori privati e istituzionali nuove opportunità di partecipazione al progresso economico.

Dopo la Guerra Civile Americana (1861-1865), il governo federale degli Stati Uniti emise obbligazioni per finanziare la ricostruzione del paese, creando un mercato fiorente di titoli di debito pubblico. Tali obbligazioni divennero una colonna portante della ripresa economica, alimentando la fiducia degli investitori e sostenendo la rinascita infrastrutturale. Anche in Europa, la costruzione delle reti ferroviarie portò alla diffusione di obbligazioni ferroviarie, spesso accompagnate da elaborati certificati stampati con decorazioni artistiche, simbolo di prestigio e stabilità economica.

Nel contesto europeo, la Rivoluzione Industriale rese necessaria la creazione di sistemi finanziari più sofisticati, capaci di sostenere progetti ambiziosi come le reti ferroviarie intercontinentali. Le obbligazioni ferroviarie non erano solo uno strumento di raccolta fondi, ma anche un simbolo di progresso tecnologico e civile. I certificati, impreziositi da elementi decorativi e firme di autorità bancarie, rafforzavano la percezione di solidità e prestigio.

Negli anni ’20 del XX secolo, in pieno boom economico, i titoli azionari divennero sempre più sofisticati, riflettendo il prestigio delle grandi aziende industriali come General Electric e Ford. Tuttavia, la Grande Depressione del 1929 mise a nudo la fragilità del sistema, con milioni di titoli emessi senza adeguate garanzie che contribuirono al crollo del mercato. Il disastro finanziario rivelò l’insufficienza delle normative e l’assenza di controlli adeguati, aprendo la strada a profonde riforme nel sistema finanziario globale.

Dopo la Seconda Guerra Mondiale, l’espansione economica portò alla crescita delle multinazionali e alla creazione di nuovi strumenti finanziari come le obbligazioni societarie. Le grandi imprese cominciarono a emettere titoli per finanziare l’espansione internazionale, mentre i governi nazionali promuovevano politiche economiche volte alla stabilizzazione e alla crescita. Tuttavia, con l’introduzione dei primi computer negli anni ’60 e ’70, cominciò a farsi strada l’idea di digitalizzare i titoli per ridurre i costi e migliorare la sicurezza.

L’introduzione del sistema CUSIP nel 1964 negli Stati Uniti fu il primo passo verso l’identificazione standardizzata dei titoli, gettando le basi per la futura dematerializzazione. Questo sistema permise di identificare univocamente i titoli emessi, facilitando la gestione amministrativa e riducendo il rischio di errori e frodi. Negli anni successivi, la progressiva digitalizzazione e l’automazione dei processi finanziari aprirono la strada alla negoziazione elettronica, trasformando radicalmente il mercato dei titoli e ponendo le basi per la compravendita moderna.

#3. La storia dei titoli cartacei in Italia

In Italia, la diffusione dei titoli cartacei risale all’unificazione del paese nel 1861, quando il Regno d’Italia emise obbligazioni per finanziare infrastrutture cruciali come ferrovie e porti. Il processo di modernizzazione economica richiedeva ingenti capitali e i titoli cartacei divennero un mezzo fondamentale per raccogliere fondi presso investitori sia italiani che stranieri. La loro emissione rappresentava un atto di fiducia nello sviluppo economico e industriale della giovane nazione.

Durante il regime fascista, negli anni ’20 e ’30, il governo lanciò massicce emissioni di titoli per finanziare opere pubbliche come la bonifica dell’Agro Pontino e la costruzione di autostrade, tra cui l’Autostrada dei Laghi, la prima autostrada a pedaggio del mondo, inaugurata nel 1924. Questi titoli erano spesso stampati con dettagli decorativi e simboli fascisti, rappresentando non solo un investimento ma anche un supporto ideologico al regime. Durante la Seconda Guerra Mondiale, vennero emesse obbligazioni di guerra per sostenere lo sforzo bellico, spesso accompagnate da appelli alla solidarietà nazionale.

Nel dopoguerra, con la ricostruzione economica, i titoli di stato italiani come i Buoni del Tesoro (BOT) e i Certificati di Credito del Tesoro (CCT) divennero strumenti di risparmio molto diffusi tra le famiglie italiane. Negli anni ’50 e ’60, il boom economico portò alla crescita del mercato dei titoli azionari e obbligazionari. Aziende come ENI, Fiat e IRI emettevano certificati che rappresentavano non solo investimento, ma anche partecipazione al miracolo economico italiano. Il pubblico vedeva in quei documenti un simbolo di prosperità e progresso.

Negli anni ’70 e ’80, la crisi economica e l’inflazione portarono a un aumento dei rendimenti sui titoli di stato, rendendoli ancora più attraenti per i piccoli risparmiatori. Tuttavia, la crescente complessità dei mercati finanziari spinse verso una maggiore regolamentazione e verso la centralizzazione dei registri. La crisi del debito degli anni ’90 portò a un aumento dell’emissione di BOT per sostenere il deficit pubblico. Con l’adozione dell’euro nel 2002, il sistema finanziario italiano si adeguò agli standard europei, completando la transizione al digitale.

L’introduzione della normativa sulla dematerializzazione dei titoli con la legge n. 58 del 1998 segnò una svolta epocale. Il passaggio ai registri elettronici si completò nel 2001, con il definitivo abbandono del cartaceo e l’adozione di sistemi centralizzati come Monte Titoli, che garantivano sicurezza e trasparenza. Questo passaggio, pur necessario e inevitabile, segnò la fine di un’epoca storica, in cui il possesso tangibile di un titolo rappresentava un legame concreto tra investitore e investimento.

Lascia un commento